川で拾った枝から紙を作ってみた

目次

枝から紙を作った理由

こんにちは、廣瀬製紙株式会社 稼働率向上PJチームのA.Mです。

廣瀬製紙に入社してから3ヵ月が経ちますが、入社前に近所の川辺で拾った木の枝から紙を作るという経験をしました。

その頃はまだ、廣瀬製紙に入社することも決まっておらず、確か1次面接を終えたところだったかと思います。

きっかけは2つあります。

1つは純粋な好奇心からです。私たちの生活に欠かせない「紙」という存在について、その本質を知りたいと思ったのですが、本を読むよりも実際に手を動かして紙を作ってみたほうが、紙についてのリアルな知識が身につくのではと思ったためです。

もう1つは、そんな体験を面接でアピールすれば、「おっ!なんかこいつおもろいことやっとるやんけ」と印象に残るのではないかという非常に打算的な理由でした(笑)

枝拾いとクラフトナイフで皮削ぎ

紙作りの第一歩は、材料となる枝集めから。

当時私は京都・山科のあたりに住んでいたので、山科川の川辺を歩きながら、適度な太さの枝を探して拾い集めました。川辺は意外と手作り紙の材料の宝庫でした。

さて、集めた枝を家に持ち帰ったら、いよいよ皮むきの作業です。

実はこの作業が全体を通して最も大変でした。クラフトナイフを使って丁寧に皮を削ぎ落としていくのですが、これがなかなかの重労働でした。

枝の状態によって作業の難易度が大きく変わるのも面白い発見でした。朽ちた枝は指でこするだけでも皮がするすると剥がれる程柔らかいのですが、若い枝は驚くほど硬く、クラフトナイフを使っても簡単には皮が削げません。

木の皮をむくはずがむしろ手の皮がむけてしまいました(汗)

漂白と煮沸

次の工程は漂白です。

細かく刻んだ枝を空き瓶に入れ、衣料用の漂白剤に浸して1週間ほど置きました。漂白は単なる脱色だけでなく、繊維を柔らかくする効果もあるそうです。

1週間後、瓶から取り出した材料を鍋で煮沸しました。これによってさらに繊維が柔らかくなります。

煮沸したものの、思っていたほど色が抜けてくれず、ある程度は白っぽくなったもののゴボウを茹でたような茶色が残ってしまいました。

結果として出来上がった紙も茶色になりましたが、それはそれで味があって良かったのかもしれません。

最後は、柔らかくなった繊維をミキサーにかけていきます。繊維を細かくほぐすことで、より均一な紙が作れるようになります。家庭用ミキサーでガーッとひたすら回していきます。

紙漉きのための準備

紙を漉くには専用の道具「簀桁(すけた)」が必要なのですが、これも100均の材料で手作りすることにしました。

いろいろな材料を見て回った結果、木製のフォトフレームを見つけ、これなら使えそう!と思いました。

簀桁の網の部分には、同じく100均で購入した小さなレースカーテンを使うことに。

レースカーテンは繊維を漉すのにちょうど良い隙間があり、水もうまく抜けそうだと感じました。

フォトフレームにレースカーテンを貼り付けて、手作り簀桁の完成です!

さて、紙漉きにはもうひとつ重要な材料があります。「ネリ」と呼ばれる粘り気のある液体です。

本来はトロロアオイという植物の根から抽出するものなのですが、調べてみるとオクラでも代用できることが分かりました。

そこで、スーパーでオクラを買ってきて、水に浸しておきました。

オクラからとろとろした粘り気が出てきて、これを紙漉きの際に使用します。

ネリを加えることで、繊維が均一に広がり、きれいな紙が漉けるようになります。

もちろん、本格的な紙漉きをする場合は専用の道具を使うべきですが、紙漉きの基本を学ぶ上では、こうした手作り道具でも十分だと思います。

いよいよ紙漉き!

ついに紙漉きの工程に入ります!

作った紙の原液を、手作りの簀桁ですくってみました。世界に一つだけの紙を作る瞬間です。

最初は水面に浮かぶ原液をすくい上げる時、力加減がよくわからず苦労しました。

いざ自分でやってみると難しいものです。

「もっと繊維を均一にすくわないと…」「あっ、今のは厚すぎたかな?」と、試行錯誤の連続でした。

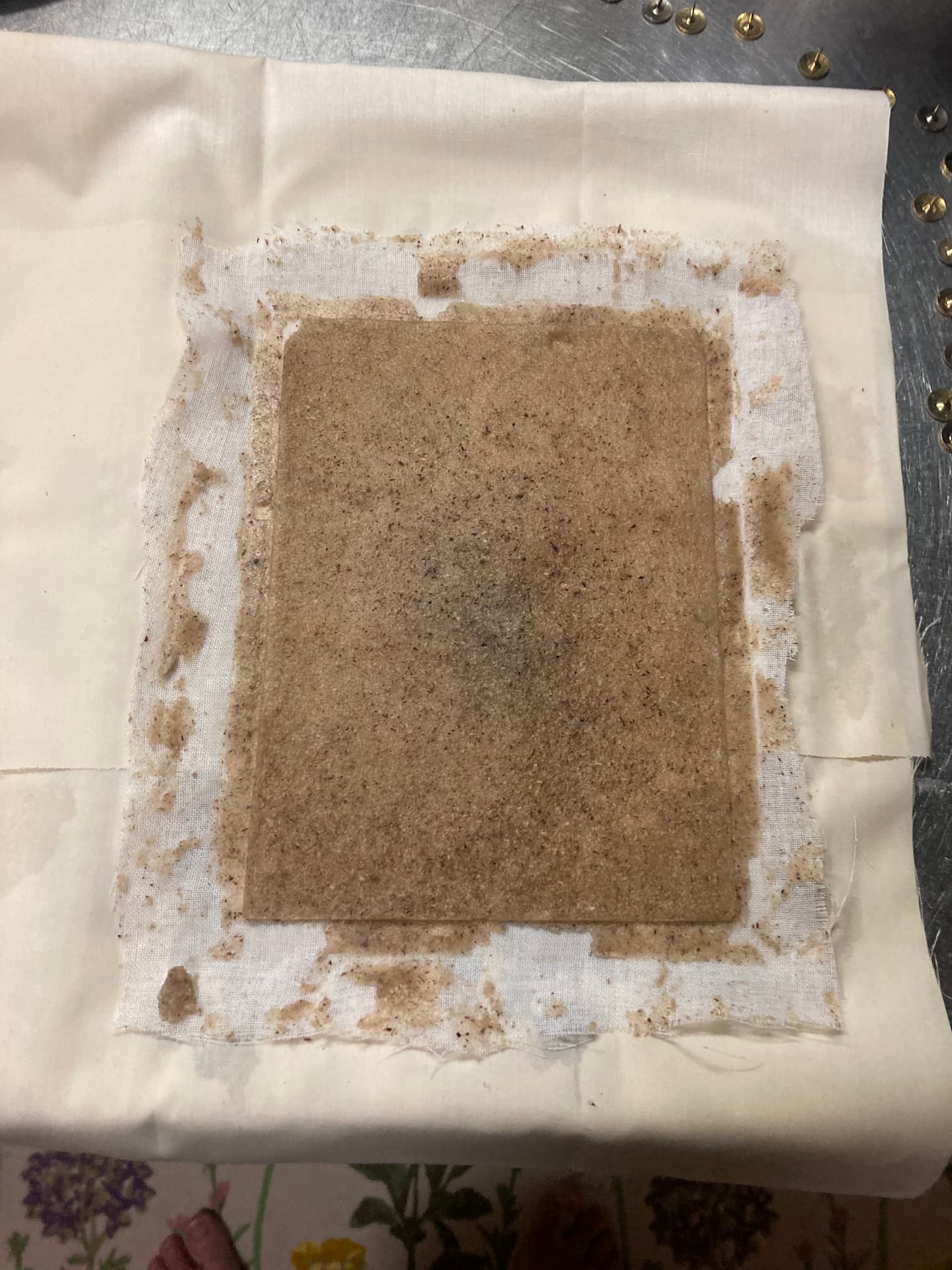

なんとか漉き終えた紙を布の上に移す時も緊張しました。

ゆっくりと簀桁を裏返して布の上に置き、優しく水を切っていきます。

この時の手つきが強すぎると、せっかく漉いた紙が崩れてしまいます。

その後は新聞紙で挟んで分厚い本で重しをし、じっくりと水分を抜いていきました。

この工程を「圧搾(あっさく)」というそうです。

数日間乾燥させて、ついに完成!

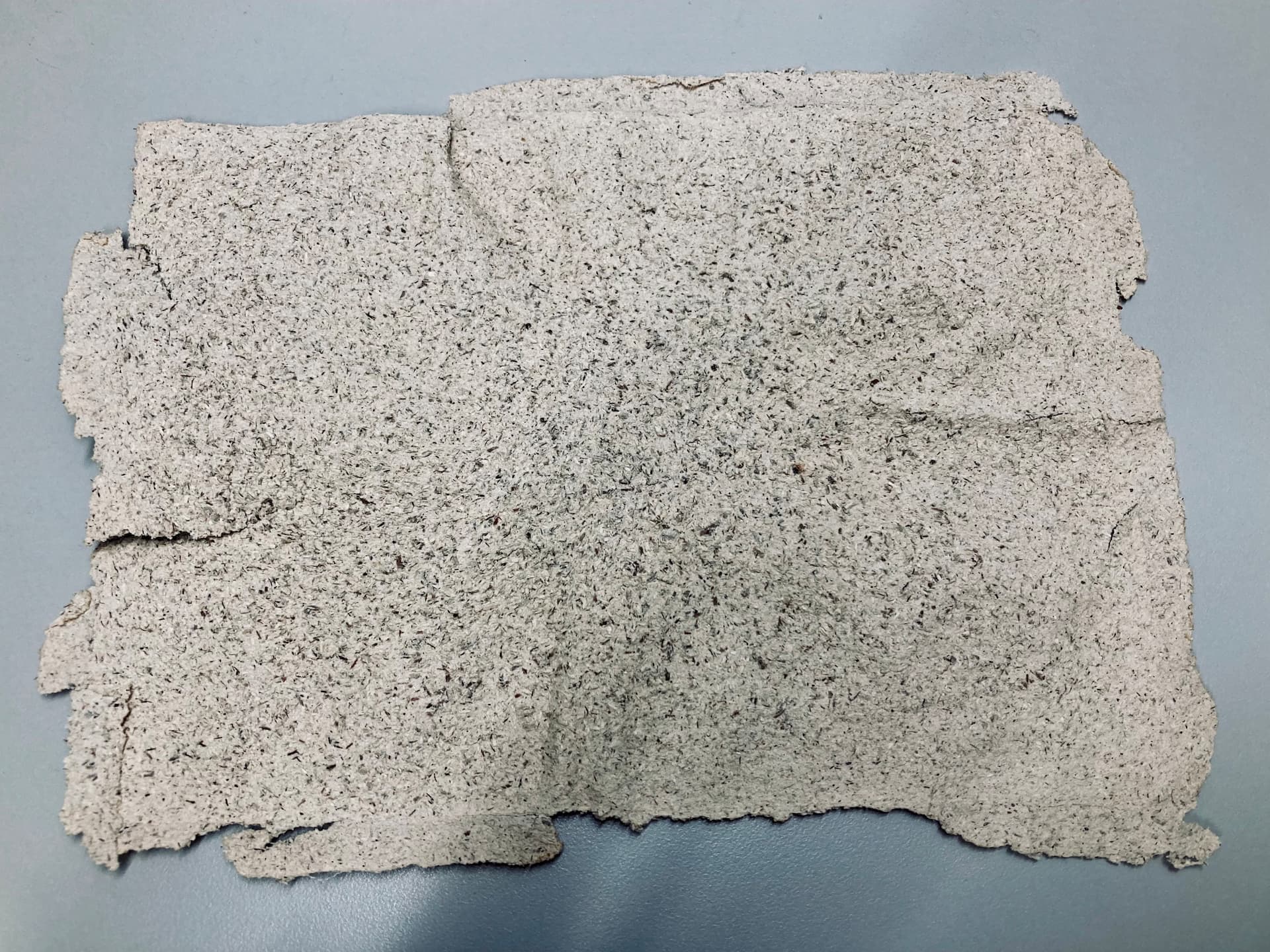

出来上がった紙は、正直なところ少しぼそぼそした質感で、茶色がかった色合い。

触るとポロポロと割れてしまい、とても丈夫とはいえません。

まだまだ改善の余地はありそうですが、自分の手で一枚の紙を作り上げたことは単純に嬉しかったです。

おわりに

実際に自分で紙を漉いてみる経験をした結果、入社後の工場での紙漉き工程がすっと頭に入ってくる感じがしました。

まさに「百聞は一見に如かず」という言葉通りです。

もちろん、当社の工場では大型の機械設備を使って紙漉きを行っており、私の手作業とは規模が全く違います。

でも、原料を水に溶かして繊維をほぐし、それを漉いて水を切り、乾燥させるという基本的な工程は、手漉きの技法を踏襲しています。

入社後に工場の見学をした際には、こんなところが機械と手漉きで同じなんだな、と感動を覚えました。

このように、実際に手を動かして体験してみることは、知識の深い理解につながります。

みなさんも機会があれば、ぜひ身近なもので紙漉きに挑戦してみてはいかがでしょうか?

きっと、普段何気なく使っている紙の素晴らしさを、新しい視点で発見できると思います。

そしてこのように苦労の結果作り上げた手製の紙を持参し、意気揚々と最終面接の場に臨んだのですが、なんと面接でそのことをアピールするのを忘れてしまいました(汗)

ですがこうして半年経ってから、社員ブログの記事として日の目を見ることになりほっとしています(笑)