分離膜の高性能化を可能にする支持体の技術革新について

分離膜は水処理や医療などの分野で欠かせないものですが、膜自体の強度はとても弱いため機能を発揮するには分離層を支えて物理的強度を高める支持体の存在が不可欠です。この支持体として不織布は重要な役割を果たしてきましたが、従来の技術では孔径の調整と強度・厚み確保の両立が難しい課題でした。

この記事では、分離膜の概要と支持体の必要性について詳しく触れつつ、現行の支持体の課題を解決する技術として新たに開発された異種二層不織布について詳しく説明します。

目次

分離膜とは

分離膜はフィルターの一種で、混合物から特定の成分を分離するための膜です。膜の微細な孔径や膜材質と分離対象物の溶解度差を利用して選択的に特定の物質だけを透過させる仕組みになっており、液体中の微粒子の除去や溶質の濃縮・精製など、多様な分離操作が可能です。

分離膜は水処理、ガス分離、医療などの産業用途で主に利用されています。例えば水の浄化や海水の淡水化、空気からの酸素の凝縮(富化)や二酸化炭素の分離、さらには人工透析による血液浄化などです。ここらの用途や分離対象に応じて限外ろ過膜や逆浸透膜、イオン交換膜、気体分離膜などの膜が使われます。

一般的な分離膜は、機能層と支持体からなる二層構造(複合膜)になっています。薄く緻密な分離層(分離機能層)が物質の選択的な分離を担い、その下で厚く多孔質な支持体(支持膜)が分離層を支えて機械的強度を確保します。分離膜自体は非常に薄く、圧力や物理的ストレスに弱いため、これを支える支持体がなければ簡単に破損してしまって使えません。そのため、支持体は分離膜の機能を維持しつつ必要な強度を提供する重要な構成要素です。

分離膜の支持体に求められる機能と技術課題

従来の分離膜用支持体には、一層構造の不織布(または織布)が使われてきました。しかし一層構造では、孔径の調整と強度・厚み確保の両立が大きな課題でした。

例えば、支持体として必要な強度や厚み、あるいは通気性を確保するために太い繊維を用いると、支持体の孔径が大きくなってしまい、分離膜を形成するための塗工液が容易に貫通して支持体上に安定した分離膜を作れないという問題があります。これは分離膜形成用の塗工液が支持体上に保持できず、裏抜けして支持体から漏れてしまうためです。

一方、支持体の孔径を小さくするために繊維を細くして高密度にすると、今度は支持体自体の強度や厚み、通気性などが不足して、分離膜の流量低下や機械的強度不足を招きます。

このトレードオフを解決するために様々な方法が試みられてきました。例えば、比較的太い繊維で構成した不織布をカレンダー圧縮して表面を平滑・緻密化する方法や、極薄のスパンボンド不織布や紙の表面にラミネート加工して細孔を微細化する方法などです。また、不織布中に低融点繊維を混ぜて熱プレス加工して、繊維の一部を融着させて孔径を縮小する方法などもあります。

これらの方法にも一定の効果はあるのですが、完全に裏抜けを防ぐことは難しく、また追加工程によるコスト増や支持体透過性能の低下といった課題があります。

異種二層不織布による分離膜支持体の技術革新

このような分離膜支持体不織布の課題を解決するために、廣瀬製紙と物質材料研究機構(NIMS)が共同開発した技術が異種二層不織布です。

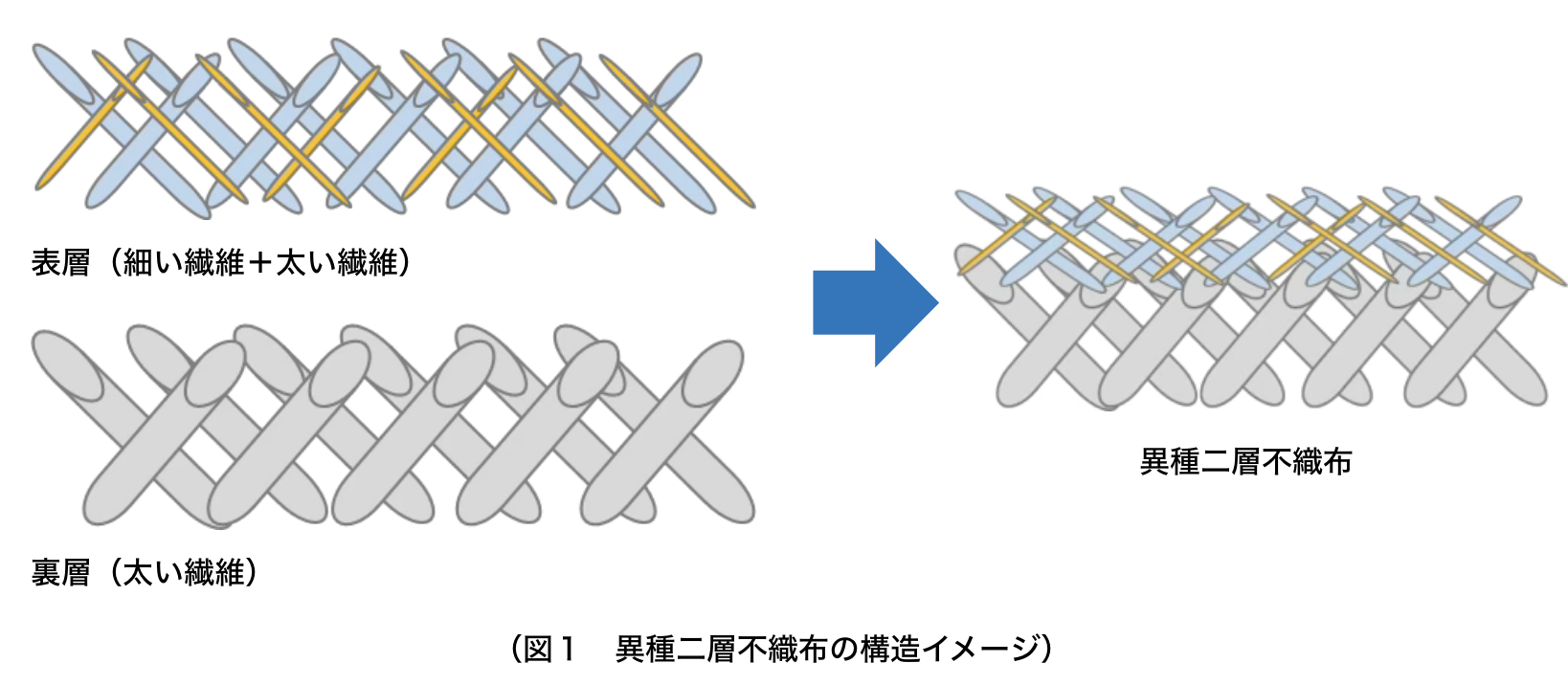

異種二層不織布とは、異なる性質の繊維層を二層構成として積層した不織布です。表面側の「表層」と裏面側の「裏層」とで繊維の太さ・密度が異なり、それぞれの役割を分担しています。表層には直径が細い繊維が用いられ、目開きの小さい緻密な層となっています。一方、裏層には太い繊維が用いられ、厚みと機械的強度を確保する疎な層になります(図1)。

これにより、異種二層不織布の表面は平滑で細かな孔径を持ち、膜形成用の樹脂が染み込みにくい構造になっています。一方で全体としての厚みと強度は裏層で担保され、支持体としての強度や耐圧性を損ないません。また、異種2層は一体化されているため界面で十分な密着・一体化が得られ、層間剥離の心配がない構造です。

例えば、表層は約0.1デシテックスの極細繊維と0.6デシテックス程度の繊維を混合して構成し、裏層は6~12デシテックス程度の太い繊維で構成したものなどを製造することが可能です。

このように繊維径の異なる層を組み合わせることで、表層は微細孔による樹脂保持機能、裏層は多孔質で厚みのある支持機能を発揮し、全体として分離膜形成に適した特性を実現しています。

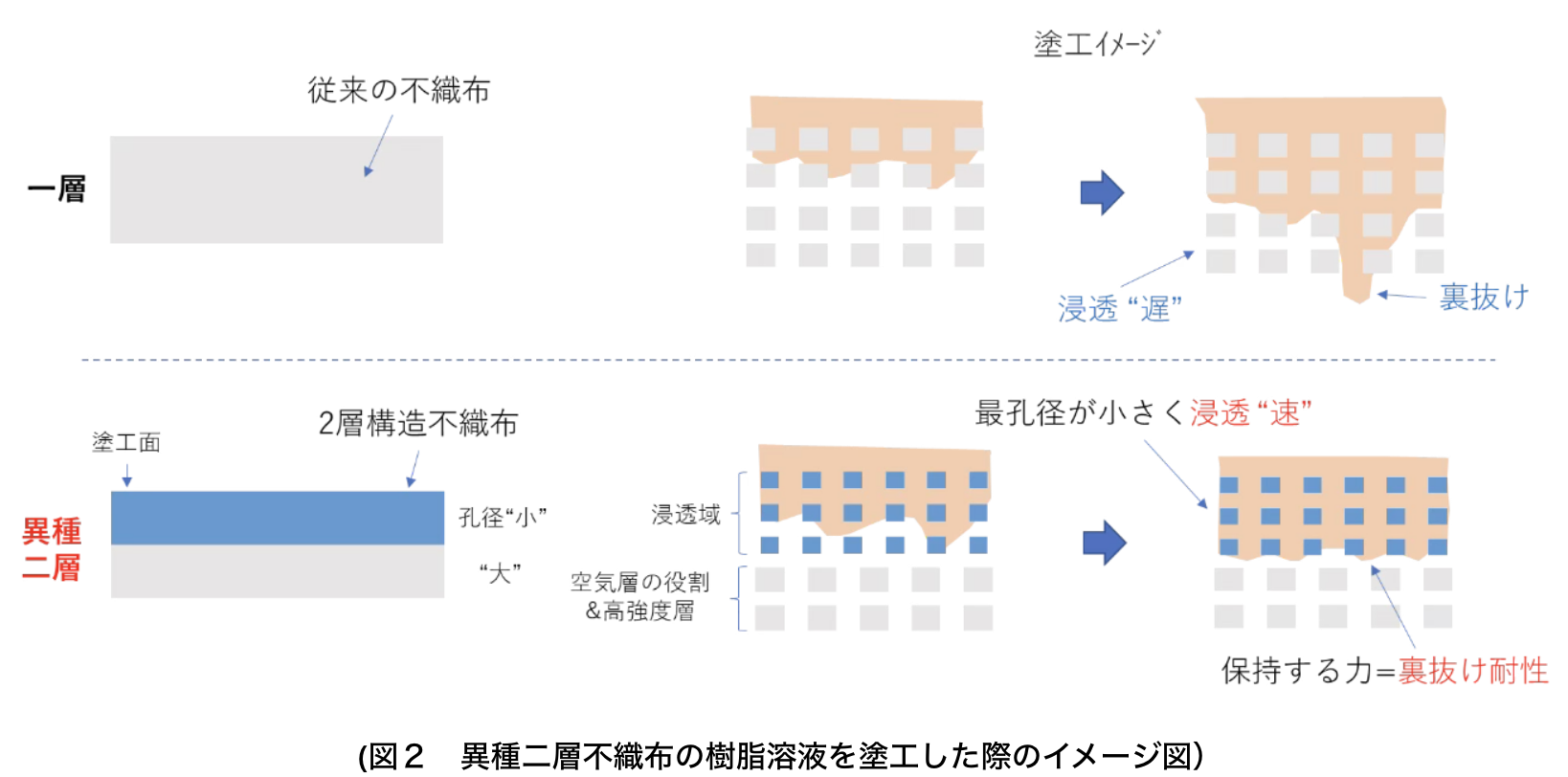

図2は太い繊維のみで構成される従来の不織布と細い繊維を混合した異種二層不織布に樹脂溶液を塗工した際の断面イメージを示しています。

従来の不織布は太い繊維のみで構成されるため、繊維間の空隙が大きく、樹脂を塗工した場合、裏面に樹脂溶液が抜けてしまいます。一方、異種二層不織布は表層に細い繊維が配置されているため、樹脂溶液が表層に保持され裏面に裏抜けすることがありません。

このように細い繊維を混合し二層構造にすることで、表面が樹脂で覆われた分離膜ができあがります。

異種二層不織布の活用例

異種二層不織布による支持体は、水の濾過・精製のみならず、医薬品製造における無菌ろ過や食品産業における濾過工程、あるいは有機溶媒系の分離プロセスなど、支持体不織布の表面に分離膜支持層となる樹脂溶液を塗布して製造される「膜分離」が使われる幅広い分野が挙げられます。さらに、ガス分離膜などでも同様の支持体不織布が用いられるケースがあり、異種二層不織布はそうした用途にも利用可能です。要するに、薄膜の分離膜の支持体用途において、この異種二層不織布は従来の一層構造の不織布にはない性能や機能を提供できる可能性があります。

分離膜の種類の観点で見ても、異種二層不織布は幅広い利用が見込まれます。特に想定されるのは、水処理や液体分離の分野です。例えば、海水淡水化の逆浸透膜(RO膜)、工業廃水処理や飲料水製造のナノろ過膜(NF)や限外ろ過膜(UF)など、薄膜の分離機能層をポリマー樹脂で形成するタイプの分離膜の支持体に適していると思われます。これらの膜モジュールでは、薄い分離膜自体の強度を補うための支持体として不織布が用いられるのが一般的であり、この異種二層不織布もこの支持体として機能します。

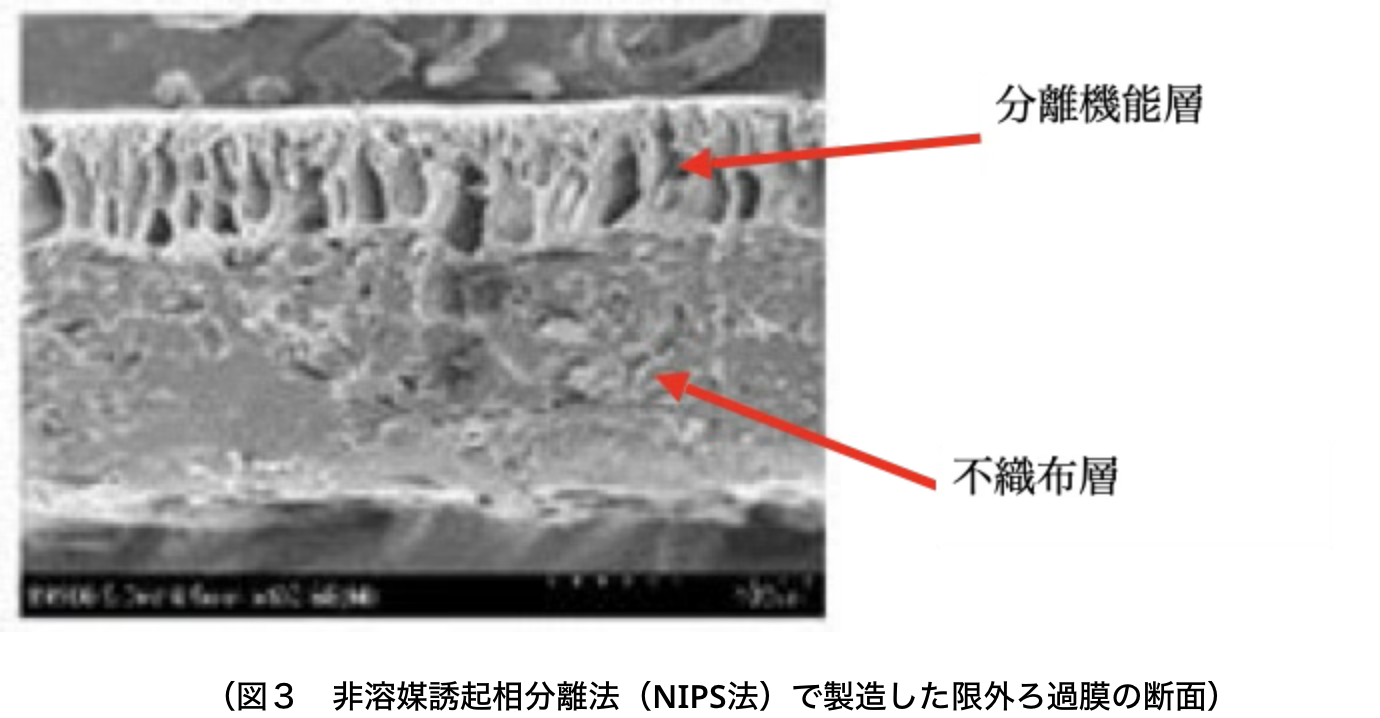

例えば、逆浸透膜(RO膜)の製造プロセスとして、まず支持体不織布の表面に分離膜支持層となる樹脂溶液を塗布後、非溶媒誘起相分離法(NIPS法)でポリマー膜を凝固させて多孔質の支持層を形成し、その上にさらに超薄膜の分離機能層(例えばポリアミド系の選択透過膜)を形成するという製造プロセスが知られていますが、異種二層不織布はこのような製造プロセスで威力を発揮し、支持体からの樹脂溶液の裏抜けを防ぎつつ均一で薄い支持層を形成できる可能性があるため、最終的に高性能な複合分離膜を得ることが可能となります。

異種二層不織布の製造方法とさらなる発展性

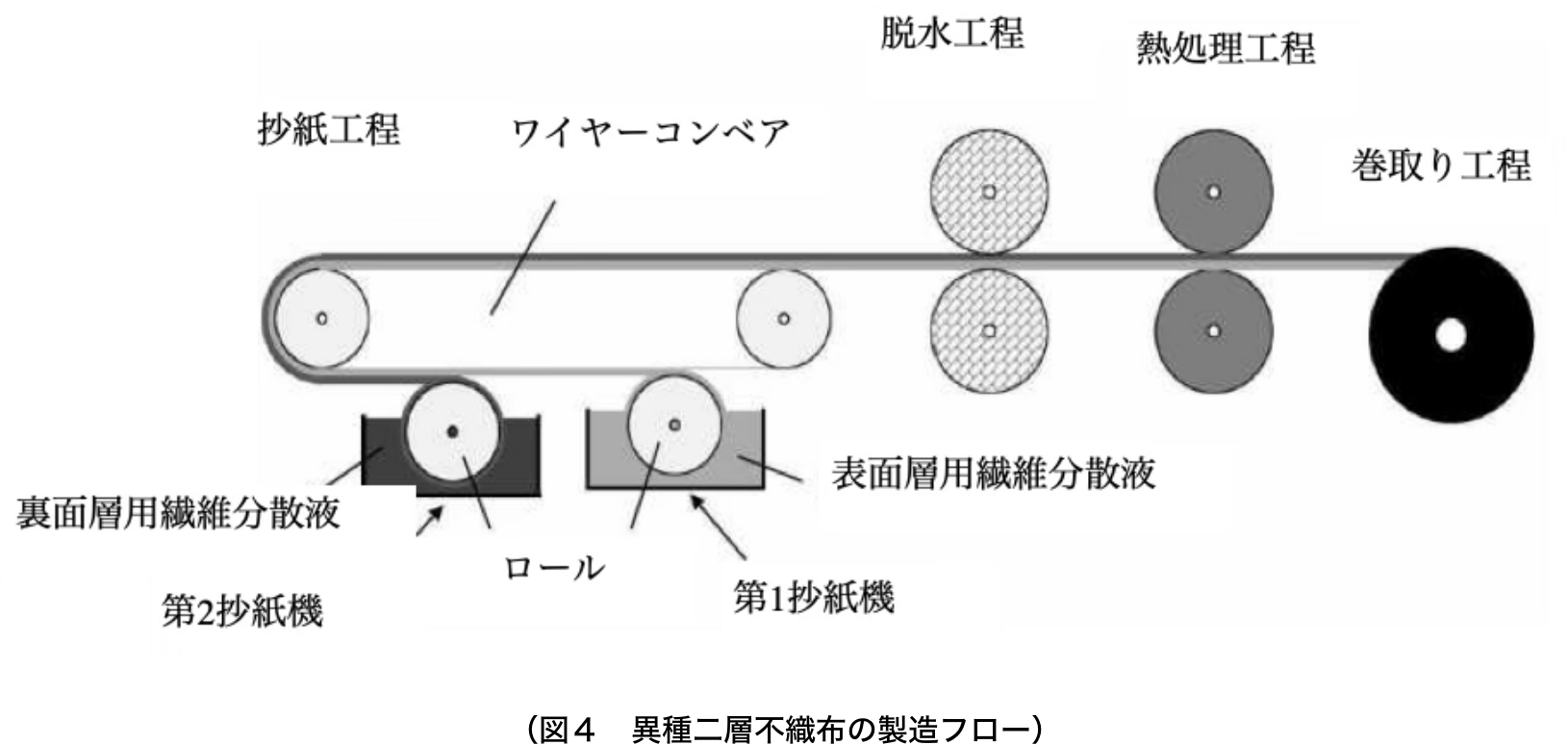

図4は、異種二層不織布の製造工程の一例をフローとして模式的に示しています。異種二層不織布の製造には、主に湿式抄造法(紙抄き法)が採用されています。抄紙機を直列に二段配置し、まず第一段で表層用の繊維分散液を抄紙しシート状に成形、そのウェットシート上に続けて第二段で裏層用の繊維分散液を抄き重ねる順次抄造法によって作られます。この方法によれば、濡れた状態で二種の繊維マットが積層されるため、界面で繊維同士が絡み合い強固に一体化します。その後、抄造後の湿潤シートを乾燥・熱圧着する処理が行われます。例えば、シートを巻き取る際にヤンキー乾燥機などで加熱乾燥を行って、水分を飛ばしつつ軽く圧締してシート化します。

さらに必要に応じてカレンダー圧縮(熱ローラーによる圧縮)を施し、所定の厚み・密度・表面平滑性に調整することも可能です。この熱圧着工程には繊維を融着・接着させる効果もあり、二層構造を安定化させます。また、場合によっては低融点繊維を混入し、この工程で融着バインドさせることも可能です。

このような工程により、表層と裏層が一体となった二層不織布が製造されます。なお、この製造方法は基本的に紙抄き技術を応用したもので、このような複合構造を持った不織布を大面積かつロールツーロールで連続的に製造できる利点があります。基本構成は二層で、それにより十分な効果が発揮できますが、さらに、必要に応じて三層以上の多層構造に拡張することも可能であり、抄紙工程を追加することで中間層を設けることもできます。

異種二層不織布の製造装置では2 つの円網抄紙機が連結されています。第1抄紙機には繊維径の小さい細繊維と繊維径の大きい太繊維から構成される表面層用の繊維分散液が収容されており、第2抄紙機には太繊維のみから構成される裏面層用の繊維分散液が収容されています。第1抄紙機に収容された繊維分散液がワイヤーコンベアに掬い取られることで表面層が抄紙され、次いで第2抄紙機に収容された繊維分散液がロールによりワイヤーコンベアに掬い取られることで裏面層が抄紙される仕組みです。表面層及び裏面層が湿紙状態で重ね合わせられた後、不織布は、脱水工程に供されます。脱水工程を行うための装置構成は、例えばヤンキードライヤなどが利用でき、通常、加熱したドラムに不織布を巻き付けて乾燥・圧縮させてシート状とします。次いで熱処理工程に供されますが、熱処理工程の装置構成も従来公知のものを適用することができます。その後、不織布は巻き取り工程に供され、異種二層不織布の完成となります。

異種二層不織布に使える材料

この異種二層不織布の繊維材料としては、従来の不織布に用いられているすべての材料を同様に使用することが可能です。特に分離膜支持体用途には使用環境や製造時の化学薬品や機械的ストレスに耐えうる合成樹脂繊維、例えば、逆浸透膜等の支持体であれば、産業的によく用いられている耐薬品性・耐熱性に優れた、ポリエチレンテレフタレート(PET)を使うことができます。PET以外にも、用途や使用環境に応じてポリプロピレンやポリエチレンなどのポリオレフィン系繊維、ナイロンやビニロン、PPSやポリアミド、アラミドなども用いることが可能です。また、複数の異なる繊維材料を混合して用いたり、二層のそれぞれで別の繊維材料を使ったりすることも可能です。

繊維長は湿式成形しやすいよう短くカットされたもので、数mm程度(例:3mm)のカット繊維が用いられています。繊維径(繊度)は層によって大きく異なり、表層用には極細繊維(サブミクロン径クラス、例えば、0.1デシテックス)から中程度の細さの繊維(例えば、0.6~1.2デシテックス)を組み合わせて使用することができます。

極細繊維は微小な孔を形成し分離膜用樹脂の塗布膜を支えるのに適しており、中間径の繊維は極細繊維同士や下層との架橋・結合を助ける役割があります。一方、裏層用には太い繊維(数デシテックス、例えば、6~12デシテックス)を主体に用いることができます。太い繊維は剛性が高く厚みを持たせやすいため、これによって支持体全体の強度や厚さを確保できます。また、必要に応じて、繊維の一部に低融点樹脂を含むバインダー繊維を混ぜ込み、乾燥・熱圧着工程でそれらを融解させ接着剤代わりにすることも可能です。

まとめ

異種二層不織布は、表面側に極細繊維層、裏面側に比較的太い繊維層を形成した二層構造の不織布で、分離膜製造時にポリマー溶液を塗布しても樹脂溶液の裏抜け(コーティング樹脂が支持体を通過し裏まで染み出す現象)を防止できることが特徴です。また、塗布した樹脂膜(分離機能層もしくは分離膜支持層)と支持体不織布との密着性が向上し、また、分離膜の膜厚を薄くできるため、分離膜の性能(透過性能や機械的強度)を高められる可能性があります。この不織布を用いることで、例えば、非溶媒誘起相分離法(NIPS法)によって製造される分離膜の性能を改善したり、生産性を高められたりする可能性があります。

弊社では、この異種二層膜を提供することが可能ですので、ご興味があれば、ぜひ、一度ご相談ください。弊社の専門チームがご対応させて頂きます。

参考文献: 特許第7474431号「分離膜用不織布及びその製造方法」